(編集部註:本稿は全文 9,570 文字です)

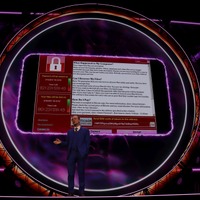

34年間サイバーセキュリティ業界で働いてきた研究者が、今年の夏ラスベガスで行われたカンファレンスに、8月6日の基調講演のスピーカーとして登壇した。

初めに断っておくとその講演のレポート記事である本稿に含まれる情報はあきれるほど凡庸である。Wikipediaなどに記されたインターネットセキュリティやサイバーセキュリティの歴史とそう大差はない。にも関わらず刺さる話だった。多分このキーノートを聞いたことを今後忘れないだろう。「語るべき人が」「語るべきことを」「語るべきタイミングで」語る、特別な瞬間と感じた。

単に歴史に残ったウイルスの名前などが年代順に解説されるだけでなく、そのアウトブレイクなりの被害を社会は当時どのように受け止めたか、何よりも自分自身が若い研究者としてどう「感じたか」「考えたか」という視点が最後まで貫かれていたことが強い印象を残した理由だったと思う。脅威や攻撃の進化を追従する Cat and Mouse ゲームの中で、セキュリティ技術が進歩を遂げるさまが、研究者としての自分自身の成長とシンクロして語られていた。

そして、その果てに下した大きなキャリア上の決断を聞いたときは、カンファレンスの講演というよりは、もっと大きな業界及び時代の変化に立ち会ったような気がした。サイバーセキュリティの青春あるいは夏が終わった気すらした。

--

● 黎明期のウイルスとともに始まったヒッポネンのキャリア

ミッコ・ヒッポネンは1991年、21歳の学生時代にプログラマーとしてヘルシンキのスタートアップに入社する。すぐにウイルスのリバースエンジニアリングの仕事を割り当てられたそうだ。

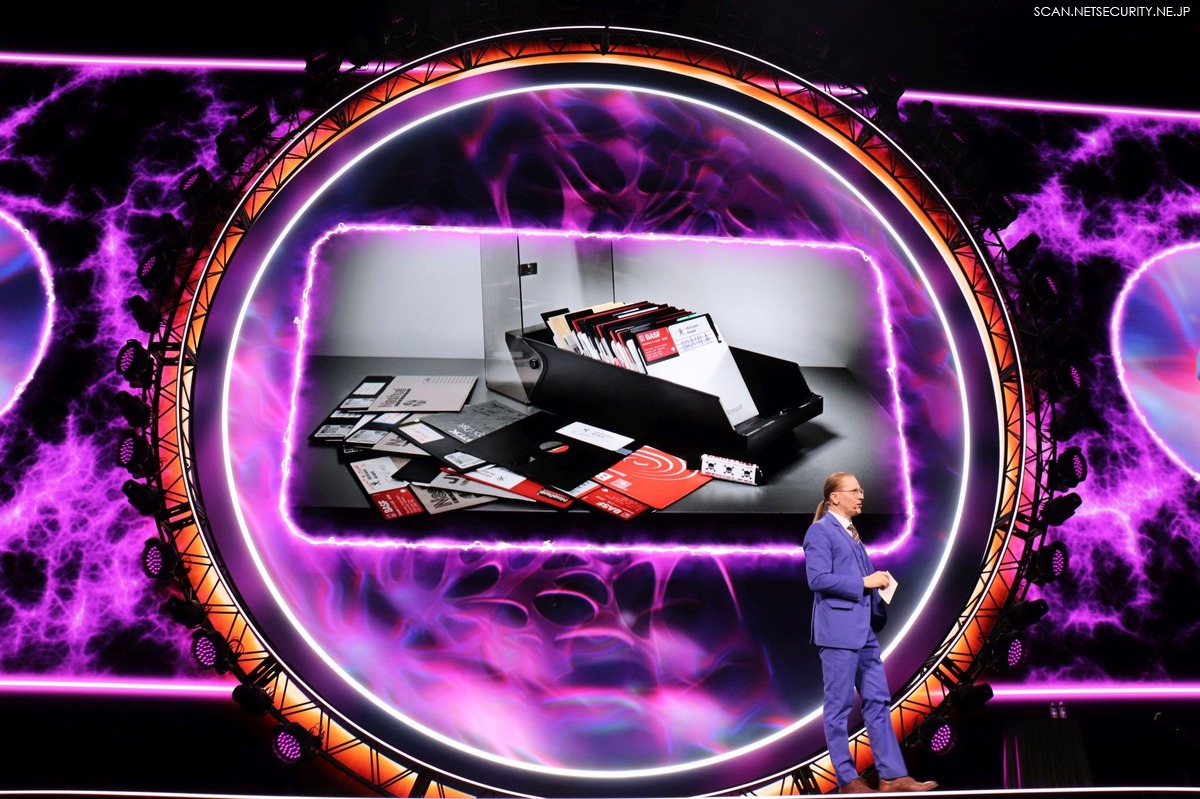

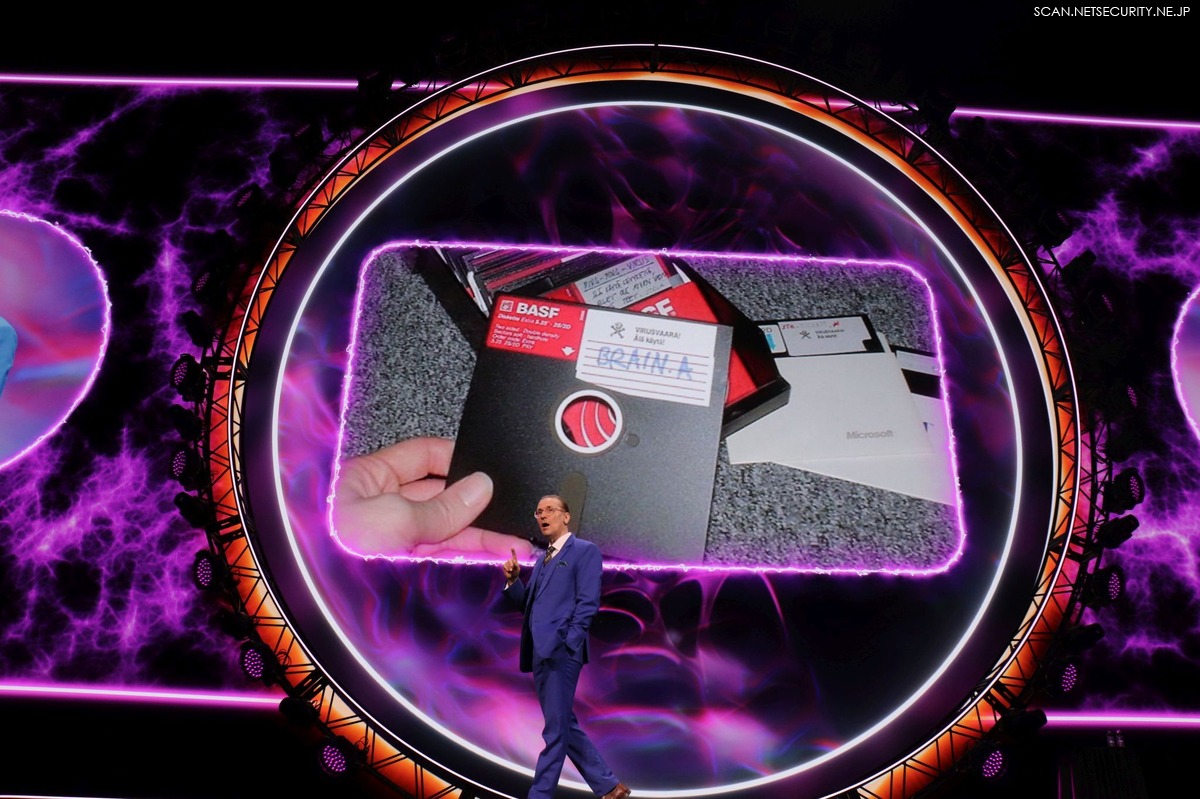

当時のウイルスはフロッピーディスクでばらまかれていた時代だ。彼は業務で世界中のウイルスを採取した。その数は150に及ぶ。1枚ずつフロッピーディスクに保存し、個別に解析を行ったという。ヒッポネンはすべてのプログラムの手の内を解読した。ほとんどが、音楽を勝手に再生したり、ビット絵のアニメーションを表示したり、特定の日にちにメッセージを表示したりといったものばかりだった。

「つまり、基本的には10代の少年たちが書いたいたずらです。これらの少年たちは、自分たちが書いたウイルスから何らかの利益を得ていたわけではありません。彼らはお金を稼いでいませんでした。メッセージもありませんでした。有名にもなりませんでした。問題は、今日の状況とは全く異なっていたのです。だが、現在は全く状況が違います」

まず、現在は数百万のマルウェアが存在するので、それらをひとつひとつ解析するなど、まず不可能だ。そして、その当時(80年代後半か90年代)のコンピュータウイルスがどんなものだったのかを示す例、また現在との対比を示すため、ヒッポネンならではのエピソードも紹介された。

● 最初のPCウイルスの製作者本人を訪ねる旅

彼がウイルスの解析を始めた1991年、Brainというウイルスに出会う。1986年から存在報告されていたものだが、最初のPC用ウイルスと呼ばれている。2011年、会社の25周年に何をすべきか考えたヒッポネンは「Brain ウイルスを書いた奴らを探しに行ってみてはどうだろうか?」と提案した。不思議な旅がはじまる。

「解析したフロッピーディスクのブートセクターに隠しメッセージがあることを覚えていました。それは決して表示されることはありませんが、ブートセクターを見ると、“730, Nisam Block, Allama Iqbal Town, Lahore” というテキストと2つの名前、“Basit and Amjad”(バシッド、アムジャッド)が見つかります。25年後、パキスタンの Lahore の住所を尋ねドアをノックしたら25年後も彼らはそこにいたのです。彼らとの興味深いやり取りのあと、私は持参したBrainウイルスの入ったフロッピーを彼らに返しました。だから150枚あった私のコレクションにBrainウイルスはもうありません」

ウイルス開発者を訪ねる旅は、Youtubeで詳細を見ることができる。高校生が作ったドキュメンタリーのような味わいのある映像作品に仕上がっている。講演ではフルバージョンの上映はなかったが、そこには、ヒッポネンがRedditやX(Twitter)から募った質問を投げかけ、どんな理由でBrainが開発されたのかといったことなどが明らかにされている。バシッドとアムジャッドは、UNIXやXENIXを使っており、MS-DOSのマルチタスク機能やセキュリティ機能を試すためBrainを開発したという。そのためBrainには破壊的な機能はないとする。Brainの名前の由来は、自分たちが興した会社名であり、現在も「Brain Communications社」として事業を展開している。ブートセクターのメッセージに気が付いて最初に接触してきたのはマイアミ大学の研究者だったという。他のウイルスを開発したかという質問には「絶対ない」とし、当時の純粋な探求心(と好奇心)からくる実験と、現在のマルウェアの意図的な破壊行為との違いを強調していた。

ヒッポネンは続ける。

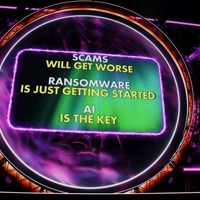

「もはや、私たちはウイルスに接することはありません。それは過去のものです。マルウェアはありますが、自己複製したり自動的に拡散するマルウェアは一部の例外です。寄生型、メールワーム、ネットワークワームも稀に見るくらいです。ランサムウェアは自己増幅しません。攻撃者は隠密裏にラテラルムーブメントを行い、サーバーなどにマルウェアを送り込みます。当時のウイルスと現在のマルウェアの大きな違いは、その目的にあります。金儲けをしたいなら、制御不能な混乱や何百万ものPCに感染するようなものは不要です。CNNのトップページに載ってしまうような攻撃は(金儲け)としては失敗です」

● いたずらから金儲け犯罪へ:2003年の転機

「ウイルス」から「マルウェア」への転機は2003年だったとヒッポネンは述懐する。

「2000年5月、私たちは世界で初めて “I love you” ウイルスのサンプルを受け取りました。当時世界最大のアウトブレイクを起こしたメールワームには “Love-letter-for-you.txt.vbs” というVBScriptが添付されていました。クリックすると、Outlookのアドレス帳全員に同じメールを送ることになります。憶えているのは、最初にサンプルを受け取ったのが9時41分。その後48時間で2億台のPCに感染が広がり、我々は感染阻止が失敗したことを認めざるをえませんでした。なお、このウイルスをモチーフにしたアート作品が、昨年開設したマルウェアアート美術館に展示されています」