11 月 5 日 水曜日から 3 日間にわたって開催される Cyber Intelligence Summit 2025 のインタビュー取材に先立って、いまも忘れられないある出来事の年月日を調べてみたら 2017 年のことだった。もう 8 年も経つんだと驚くばかりだった。

2017 年の暮れごろ、記者はある場所を訪ねた。それは、ScanNetSecurity に当時月一で連載されていた、サイバーインテリジェンスに関する高密度な連載『Heart of Darknet - インターネット闇の奥』の寄稿者が立ち上げたばかりのベンチャー企業のオフィスだった。場所は都内のマンションの一室である。記者はそこで、執筆者が原稿を書き上げるまで帰らないという長時間の居座りを敢行した。この迷惑行為は編集部内のコードネームで「ノリスケ」と呼ばれていた。

ノリスケとはノルウェーの第三者認証機関デット・ノルスケ・ヴェリタス(DNV)のこと、ではもちろんあるはずもなく、文豪と称される架空の小説家 伊佐坂難物氏の担当編集者である東京大学卒業の出版社勤務「波野ノリスケ」のことである。

迷惑行為と書いたが、ある日の打ち合わせの中で「編集の人がオフィスまで来てくれて、そばで圧力をかけてくれたら原稿が進むかもしれない」という寄稿者側からの謎の要望に応えて行われた一種の「プレイ」というか「奇祭」めいたものであり、結局原稿は完成しないまま、寄稿者が代表を務める会社が猛烈に忙しくなったことと重なり、そこで連載は無期限のお休みとなってしまった。

我ながら奇妙な体験をしたと振り返って思うが、この寄稿者と過ごした短い不思議な時間を通じて記者は、そもそも記事とは何なのかについて考え、その結果成長とは言えないとしても確実な変化を遂げたように思う。

オンラインメディアにおける文章は「記事」とも呼ばれるが、より汎用的には「コンテンツ」と呼称される。コンテンツの役割とは、特にコンシュマー文脈においては、広告配信の判断材料の重要なひとつとして使われることだ。

IP アドレスから推測される居住地や、ほかにも推定年齢、推定職業や社会的地位、性別など、合法的に収集され蓄積される、広告配信を判断する重要なパラメータは多数存在するが、「コンテンツ」に含まれる文字列はとりわけ重要である。カレーのページを長時間何度もスクロールして見ていたらカレーが好きである可能性が低いはずはないし、特定の病気のページを見ていたらその病気の当事者あるいは近い人物が当事者である可能性が高い。このように、嗜好や興味に基づく広告は、閲覧コンテンツ等を参照して配信されることがある。

滞在時間が長く最後までスクロールされるページは、情報が「豊富で」「新しく」なおかつ「信頼性の高い」よくできたコンテンツである必要はあるものの、あくまでも一義的な目的は、広告配信の精度を青天井で向上させて、AdWords 等のサービスを向上させるという一点に尽きる。コンテンツはそのための使い捨ての「撒き餌」のようなものに過ぎない。

軍司祐介(というのが連載『Heart of Darknet - インターネット闇の奥』の寄稿者氏名なのだが)の文章に対するスタンスは、これと正反対だったと思う。

彼にとって文章あるいは情報とは、日本刀の鋳造といったら大げさかもしれないが、心を込めて手を動かして生み出す、作り手を思いやりながら未来に向けて制作される工芸品のごときものであり、何よりもそれは、人間を良い方向に変化させ成長させる言霊(ことだま)を秘めたものであるという意思があった(と感じた)。

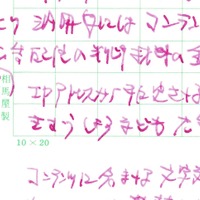

きっと 2 度目 3 度目のオペレーションノリスケが実行されるとばかりそのときは無邪気に考えていたから、記者は猫を描いた小説などで知られる明治時代の文豪が使っていたというブランド物の原稿用紙を何冊も買い込んで(意外に高くない)、次回のノリスケ実行の際に、軍司にプレゼントしようと手元に置いていたのだが、その機会は先に書いた理由で二度とは訪れなかった。

1 年が過ぎ 2 年が過ぎて、やがて記者自身がその原稿用紙を(もったいないので)インタビュー取材等の下書きに用いるようになった。

当初は鉛筆で書いていたのだが削る手間が発生し中断するので、ジェットストリームなどのボールペンに変え、しかしボールにたまったインクが一定頻度でドバッとこぼれて原稿がちょっとした『グッドフェローズ』的殺人現場に見えて気分が悪かったので、現在は 1,000 円以下の安いものだが万年筆を使って書いている。インクの色はヴァイオレット。ちなみにこの原稿も、軍司にギフトとして手渡すつもりで、あの晴れた日の午後に神楽坂で東西線を下車して購入した、株式会社相馬屋源四郎商店の原稿用紙に書いている。書きじゃくっている。

軍司祐介の書いた文章には到底及ばないとしても、少なくとも GAFAM が胸先三寸 自分十分な相撲を取るためのセンサーやパラメータとして機能することを至上とする「コンテンツ」などでは断じてなく、「人間に向けて」「人間が」「人間を成長させるために」記事は書かれるべきである、情報は紡がれるべきであるという軍司が持っていたマインドを、トレースはできていないにせよ、少なくとも同じ方向を本誌は目指せている気がする。

しまった。ここまでですでに 2,000 文字超を費やしている。

そもそも本稿の目的は、軍司が代表を務める株式会社マキナレコードが、2019 年から毎年開催してきたイベントの本年開催、2025年 11 月 5 日(水)6 日(木)7 日(金)の 3 日間にわたって開かれる Cyber Intelligence Summit 2025 の告知だった。こんなにも長い前置きを書いてしまったのはしかし、軍司にもその「責任」とは言わずとも少なくとも「原因」はある。文章、そもそも情報を紡ぐ態度を、身をもって示してくれたのだ。

今年 9 月、記者は 8 年ぶりに軍司と再会し、Cyber Intelligence Summit 2025 の見どころなどについて詳しく話を聞く機会を得た。いずれ連載が進めばわかるだろうと思って、オペレーションノリスケの際に尋ねることをあえてしなかったサイバーインテリジェンスの本質についても、もうこの機会に聞いてしまえと考え、いくつかそういう本質的質問をしたが、全てに対して軍司は明快に回答してくれた。

下手に要約するよりも、インテリジェンスも文章同様に最後は人間が左右するものだから、インタビューの書き起こしのうち重要部分をそのまま以下に掲載することとする。

--

● 気象予報で理解するサイバーインテリジェンスの必要性

── インテリジェンスサービスを実際に導入して運用していくプロセスについて教えてください。

インテリジェンスは意思決定を支援するためのアウトプットです。将来自分たちがどんな脅威にさらされるのかに関する情報や材料を提供し「次はこういうことをやらなきゃいけない」という判断基準の精度を上げることを助けます。

天気予報が分かりやすい例です。気象予報士はレーダーやアメダス、気温や風の強さなど点在する情報を集めて分析して「今日はこうなります」という確率を予報として出す。朝テレビをつけたら「今日は 35 ℃で暑く、夜はゲリラ豪雨の予報があります」とわかれば、「じゃあ傘を持っていこう」という判断ができる。

セキュリティも同様です。専門の分析者が CISO の代わりに情報を収集・分析して、「こういうことが予測されます。次の一手はこうした方がいいのでは」という形でインテリジェンスとして提供する。欧米では 10 年ほど前から本格的に始まっていて、効果が認められ、日本でもそれが踏襲されていくだろうというのが私の予測です。

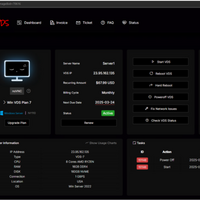

対象となるのは、すでにセキュリティ対策をひと通りやっているが、それが正しいのか、施策が本当に効果を上げているのか、今後どういう施策が必要なのか等に悩んでいる会社で、重要インフラや金融、政府など大きな組織、グローバル展開している企業が該当します。分析は AI も手伝いますが、最終的には人の目によるレビューが必要です。ツール群は年間ミニマム数千万円からと高価で、上場企業や年間数千億円の売上がある企業が対象です。

●「正しい」セキュリティ対策の定義とは

── インテリジェンスがあれば自分たちが正しいことをできているかどうか分かるんですか?

それでもわからないぐらいだと思います。100 %の自信を持って、今やっていることが正しいかどうかそれは分からない。会社や上の人たちの考え方にも左右されます。日本には名ばかり CISO も多く、何か起こった時だけ怒られる役割のパターンもある。

セキュリティのマネージャーや CISO は「業界横並びで、隣の会社はここまでやれているから、うちもここまでやらなきゃいけない」という発想になりがちです。しかし、今こういう事件が海外で起こっていて、自分たちの会社が次のターゲットになるかもしれないとなった時に、新しい施策を打ち出していくのが正しいかどうか、やっぱりみんな悩むんです。

昨日、ちょうど幸本(仮名)さんと夜ご飯を食べていたんですが、あの幸本さんも未だに、もう本当に超ベテランなんですけど「たとえばアクターの新しいキャンペーンや、海外でインシデントや脆弱性が出てきたという話になった時に、これに対してどれくらいのお金とリソースをかけて対策していくかは本当に分からないよね」という話をしていました。

上になればなるほど考えなきゃいけないことがたくさんあって、現場から離れるほど情報収集の範囲は狭くなる。現場にいた時のスペシャリストとしての感覚はどんどん薄れていく。そうなると、すごく信頼できる優秀な右腕が必要になりますが、どこの会社にもそういう人がいるわけではない。

そういう人たちに対して、インテリジェンスとしてのレポートが届いて「今こういうことが起きています。これは脅威度がめちゃくちゃ高い。なぜならこういう観測が行われていて、メディアや SNS でもこういう発言が出て注目されている。ダークウェブでもこの脆弱性に対してこういう発言が確認できました。同じ業界の隣の会社もやられているので、うちもやられる可能性がある。だから次はこういうことをやりましょう」というレポートが来たら、上の人としても安心です。

●対策の有効性は悪魔の証明

── 正しいかどうか幸本さん(仮名)が自信がないというお話でしたが、どういうときに「正しい」と言えるんですか。

すごく難しいですね。自分たちがこれを脅威として把握して対策すべきだと考えたとき、それが正しかったかどうかは悪魔の証明になる。対策がちゃんとできると、攻撃があっても顕在化しなくなるからです。「起きなかったことが正しい」「起きなければ正しい」なんですが、そもそも攻撃そのものが企図されなかったかもしれない。

多くの担当者はこれまで直観でやっていたはずです。幸本さんみたいに優秀な人だと「これはやばい」って、Facebook のウォールで流れてくるのを見ただけで、JPCERT/CC の情報を見ただけで「これマジやばそう」という判断がすぐに効くから、起こる前に対策できます。

でもたとえば、30 歳代半ばで、いきなり情シスから「セキュリティ担当は今日からあなた」と任された人はすぐにはそんな勘は働かない。そういう人たちがそれでもやらなきゃいけないときに、何もない中でやるのは本当に難しい。できる限り確度の高いものから対策は取るべきで、その確度を上げるための情報収集と分析を、ニュートラルに客観性を維持したままバイアスがかからない状態で提供するのがインテリジェンスです。

日本はエンジニアがセキュリティをやっていることが多いので、IOC(Indicator of Compromise:侵害痕跡)ベース、IOC ドリブンの施策が先行します。そうすると、人経由で攻撃されると気づくのが遅くなる。

人を標的にされてマルウェアが埋め込まれ、大きな被害になった会社は、IOC 分析や IOC ベースの防御、たとえばファイアウォールもちゃんとした UTM を入れて、EDR も導入してお金も手間もかけていたところが少なくない。しかし「人を標的とした攻撃」が増えているという情報を収集したり、従業員教育をしようという意思決定がされていなかったケースがあります。

特に最近は、企業の採用の仕組みを悪用した攻撃が行われています。人材紹介のペーパーカンパニーを作り、そこを経由して組織に正規の職員として潜り込む。リモートで採用され、権限を与えられて、中で作業(攻撃行動)しているときは全く違う人が行っている。今、そういうことが起こっています。

SOC をちゃんと運用しているような会社でも、SOC と採用を行う人事部はほとんど接点がない場合が多い。そういう場合 CISO は、採用担当者に対して、オンライン面接だけではなくてリアルで会うことや、身分確認を本気で実施することを徹底しなきゃいけない。本当にそこが今、大きなリスクになっています。

CISO は、こういう話を聞いたときに「またまたぁ」「そんなこと本当にあるの?」と疑うような人にも納得してもらうために、正しい形でレポートを書いて説得力を持たせて「世界中でこういうことが起こっているので、採用担当にも徹底したセキュリティ教育が必要だ」と持っていかなければならない。

今の日本は IOC ドリブンのセキュリティをやっている人たちが多く、なかなかそこに繋げられないという壁があります。足元の IOC ベースのセキュリティももちろん非常に重要ですが、それだけやっていて正しかったかと言われると、そうではなかったということもあり得ます。

バランスをちゃんと把握して、その組織で事故が長い間起きなかったら、それが「正しかった」ということだと思います。

●日本のインテリジェンス活用 まだ六合目

── 2019 年から毎年開催している Cyber Intelligence Summit は、インテリジェンスの重要性を広め、日本の経済界や国全体に仕組みや考え方をビルトインしていく意図で開催されていると伺っています。

はい。営業的な視点もありますが、インテリジェンスという考え方を広げていかなきゃマーケットが醸成されない。また、海外ベンダーでは、元 FBI や元 CIA の人たちがインテリジェンスベンダーに転じて仕事をしているケースが多く、そういう人たちと交流できる場を作れるといいなと思って 2019 年から開催しています。

── 当初の目標はどのくらい達成されていると思いますか?

まだ「 6 合目」ぐらいです。最近は初対面の方とお会いすると「インテリジェンスのマキナさんね」と言っていただくようにはなってきていますが、意思決定者に対して意思決定を迅速に行うためのアウトプットを作る専門機関、インテリジェンスチームをちゃんと作って、その業務プロセスを回せている会社がどれくらいあるかというと、メガバンクや金融を除くとまだまだ全然足りてない。もっと多くの人にインテリジェンスの効能、効果を知ってもらいたいというのは相変わらずあります。

●メガバンク集結対談 金融 ISAC 以外でほぼ初

── 今年の Cyber Intelligence Summit 2025 の見どころを教えてください。

今年も 3 日間開催です。1 日目、2 日目が民間企業向けで、3 日目が法執行機関などの官公庁向けです。

一番の見どころは、メガバンクが 3 つ全揃いしてインテリジェンスについて対談が行われることです。公の場で、3 メガバンクのセキュリティ担当者が一堂に揃ってサイバーインテリジェンスについて金融 ISAC 以外で話をすることはおそらく今回が初めてですから、ここでしか聞けない話ばかりになります。3 メガバンクそれぞれ、インテリジェンスに非常に力を入れてくれるようになってきていて、今回、同意が取れてお話しいただける機会を設けることができました。

Cyber Intelligence Summit は第一回開催のときに、海外ベンダーにパートナーになっていただいている関係で営業色が出ることがあったため、2 回目以降から「基本、営業は絶対しないで」と強くお願いしてきました。今回はブース展示があるので、ソリューションを探している方はそこで詳しい製品説明を聞けます。かわりに講演ではなるべく営業の色を出さないでというのを各社の登壇者にお願いしています。

もうひとつの見どころは、官公庁から、たとえば JC3 の櫻澤さん、公安調査庁の陶山さんなど官庁の現場責任者としての貴重な視点を共有いただける方々の話も聞けます。

── 最後に、参加を検討している人へ向けてメッセージをいただけますか。

Cyber Intelligence Summit は、インテリジェンスをちゃんと運用するために必要なノウハウや課題を、どう始めたらいいか分からない人たちから、もうインテリジェンスをやり始めていて次に何をやればいいのかという会社まで、初級者から上級者まで広く情報が収集できる場です。今回はオンサイトなので、キーパーソンと交流を深めていただくこともできます。

細かい技術的な話やハッキングの新しいテクノロジーは Cyber Intelligence Summit にはありません。それは CODE BLUE に任せて、サミットでは意思決定のためになるインテリジェンスの作り方・使い方、効果を知っていただける日本で唯一の場として、訪れて、感じていただければと思います。

── ありがとうございました。ところで、マキナレコードのブログ「Codebook」いつも読んでいます。機会があれば是非 ScanNetSecurity の連載再開も期待しています。

Cyber Intelligence Summit 2025

https://cyber-intelligence-summit.jp/y2025/

開催日:2025年11月5日(水)、6(木)、7(金)

料金:フルパス 10,000 円 / 展示パス 無料

懇親会 Day2(11/6)講演終了後

主催:株式会社マキナレコード

定員:200 名

会場:ベルサール虎ノ門