教育機関デジタル化実態調査、オンライン学習に潜むサイバー不正行為に警鐘

マカフィー株式会社は10月7日、短大や大学などのデジタル化に関する実態調査を行い結果を同社ブログで発表した。

調査・レポート・白書・ガイドライン

調査・ホワイトペーパー

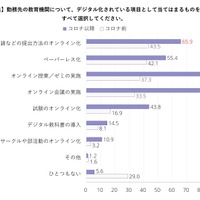

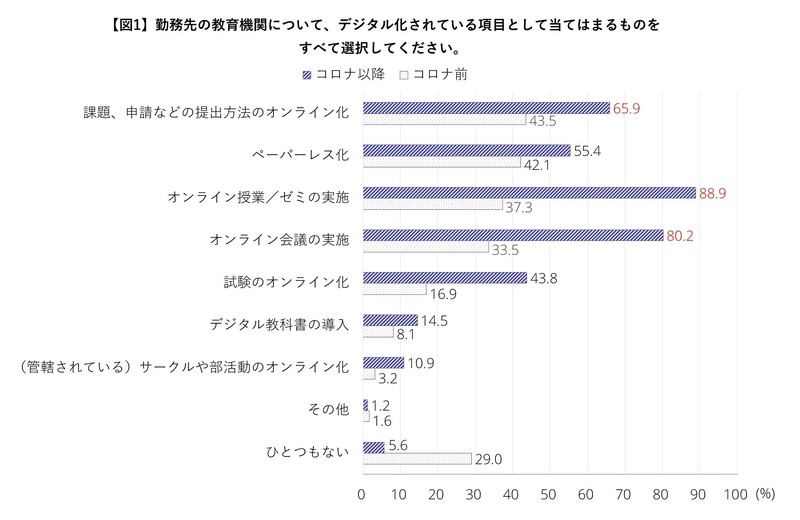

同調査によると、コロナ禍以前にデジタル化しているもので最多は「課題・申請などの提出方法のオンライン化」の43.5%で、「ひとつもない」が29.0%と全体の3割を占めていたが、コロナ禍以降では、「ひとつもない」が5.6%と激減、「課題・申請などの提出方法のオンライン化」は65.9%に増加した。また、全ての学科・専攻で「オンライン授業/ゼミの実施」が88.9%、「オンライン会議の実施」が80.2%と、コロナ禍をきっかけに急速に教育現場のデジタル化が進んだ様子が明らかになった。

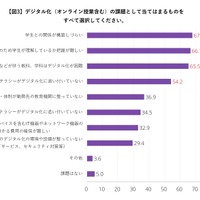

同調査ではデジタル化の課題として、「学生との関係が構築しづらい」が67.9%、「非対面のため学生が理解しているか把握が難しい」が66.7%が挙げられ、学生とのコミュニケーション課題を抱える教職員が多くいることが判明した。

同調査ではさらに、「自身も含め、教師のITリテラシーがデジタル化に追い付いていない」の回答が54.2%と年代や性別に関係なく半数以上の結果となり、ITリテラシーの低さや、デジタル化に追い付いていないと感じながらも、オンライン授業などの教育のデジタル化に取り組んでいることが推測されるとしている。

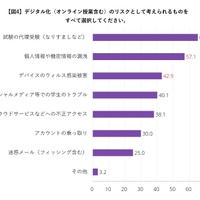

またデジタル化のリスクとして、「個人情報や機密情報の漏洩」の57.1%や「デバイスのウイルス感染の被害」が42.9%と回答がある一方、「学生本人以外の授業出席や、試験の代理受験」が65.3%で最多となり、オンライン学習に潜むサイバー不正行為のリスクに警鐘を鳴らす教職員が多数いることが判明した。

成績情報や生徒の個人情報など、重要なデータの保管場所に関しては、「校内に設置されているサーバ」が43.3%で最多となり、「自身のパソコンのみ」が37.7%、BoxやDropboxといったオンラインストレージサービスや、外付けハードディスクとの回答も併せて約2割程度となり、情報漏えいに関する危機意識の向上やセキュリティ対策強化の必要性について指摘している。

サイバーセキュリティ対策の取り組みについて、約9割が勤務先の教育機関では何らかのサイバーセキュリティ対策が講じられていると回答しており、対策の内容としては「アンチウイルスソフトウェアまたはセキュリティソフトウェアの導入」が69.0%で最多となり、「情報セキュリティ教育の実施」が52.9%続いている。「怪しいメールに対する警告やブロック機能」も40.4%で、近年ウイルス感染を狙うメールが増加する中で適切なセキュリティ対策が実施されていると推測されるとしている。

《高橋 潤哉》

関連記事

この記事の写真

/