東京都は8月23日、都の職員向けに「文章生成AIの利活用に関するガイドライン」を策定、公開した。ChatGPTの利用上のルールを定めるとともに、効果的な活用事例を掲載。職員が新しい技術を正しく使いこなすことで、行政サービスの質を高め、都政のQOS(Quality of service)向上へとつなげていくことを目的としている。

東京都ではガイドラインの作成に向け、2023年4月にデジタルサービス局内に検討プロジェクトチーム(PT)を設置し、文章生成AIの利活用について議論を重ねてきた。また、効果的な活用方法を模索するため、デジタルサービス局においてアイデアソンを実施し、職員の自由な発想のもと様々なアイデアを創出し、その実践に取り組んだ。

文章生成AIを適切かつ効果的に活用することで、これまでにない形での生産性の向上や、社会課題の解決につながる可能性を秘めている一方で、情報漏えいや回答の不正確性、著作権侵害など、様々な問題が指摘されている。行政分野での活用においては、文章生成AIが生成した回答の根拠や裏付けを必ず確認することが重要としている。

ガイドラインでは、「業務で活用できる環境をどう用意するか:利用環境」「情報漏えい等の懸念にどう対処するか:利用上のルール」「業務にどのように活用できるか:効果的な活用方法」の3つの視点を踏まえて取りまとめている。

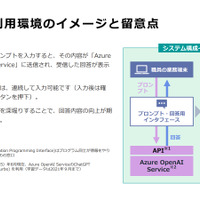

利用環境については、デジタルサービス局ではMicrosoftの「Azure OpenAI Service」を利用し、職員が業務で活用するためのより安全な利用環境を共通基盤として整備した。特に、「入力データが学習目的で利用されないこと」と「入力データの保存をサーバー側で行わないこと」を確認したという。

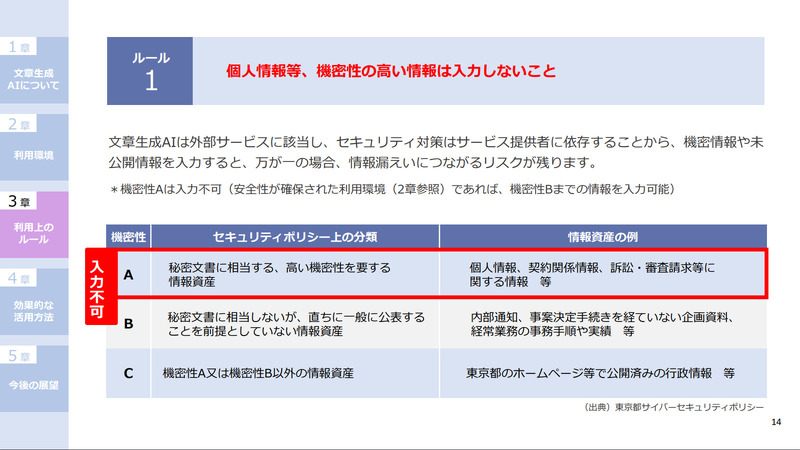

利用上のルールについては、「安全性が確保された庁内の共通基盤で文章生成AIを利用すること」を重視しており、「利用開始前に必ず利用申請フォームで申請を行う」「e-ラーニングを受講し、正しい利用方法を確認する」としている。なお、許可されていない生成AIを業務で利用すること、私物端末上で生成AIを用いて業務を行うことは禁止されており、違反すると懲戒処分の対象となる場合がある。

利用上のルールは次の通り。

ルール1:個人情報等、機密性の高い情報は入力しないこと

ルール2:著作権保護の観点から、以下の点を十分注意し、確認

・既存の著作物に類似する文章の生成につながるようなプロンプトを入力しないこと

・回答を配信・公開等する場合、既存の著作物等に類似しないか入念に確認

ルール3:文章生成AIが生成した回答の根拠や裏付けを必ず自ら確認

ルール4:文章生成AIの回答を対外的にそのまま使用する場合は、その旨明記

効果的な活用方法については。検討PTが2回のアイデアソンで収集した約200個のアイデアから103個のアイデアを分類した結果、行政分野で役に立つと考えられるアイデアには、有効な分野とプロンプトの手法があることが分かったという。

文章生成AIが向いている分野は、「文書作成の補助」(要約、言い換え、翻訳、文案作成)、「アイデア出し」(考えの整理、事業企画におけるペルソナ分析、デジタルツールの活用案提示等)、「ローコード等の生成」(マクロ、VBA等の生成)であり、不向きな分野は「検索」(最新情報、正確性が必要な情報等)、「数学的な計算等」としている。

ガイドラインでは、文章生成AIの入力方法の工夫(プロンプトエンジニアリング)も紹介し、都政で活用する際のプロンプトのコツを挙げている。その最初のステップは、立場を明確にする、目的・背景を具体的に指定する、出力形式を指定するといった「必要な情報を引き出し整理する」こと。

次のステップは、プロンプトを重ねて回答をブラッシュアップしていく「視点を加えて高度な回答を導く」ことを挙げている。入力方法の工夫には、理解を深めて活用しやすいように複数の事例を紹介している。