サイバー攻撃はハッカーや犯罪者だけが行うものではない。サイバー攻撃能力を持っているとされる国は、すでに 30 か国にものぼるといわれている。日本も防衛大綱でサイバー空間での反撃能力についてその保持を明記している。

●サイバー戦争は現実の問題

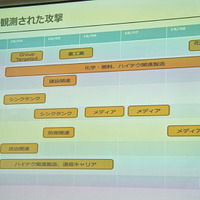

サイバー戦争は、すでに空想ではない。イランの核施設には、遠心分離機へのサイバー攻撃が発生している( Stuxnet )。ウクライナではサイバー攻撃が原因とみられる大規模停電がおきている。他にも偽の電子部品を使った攻撃、海底ケーブルの切断など、国の関与が疑われるインシデントが各地で発生している。

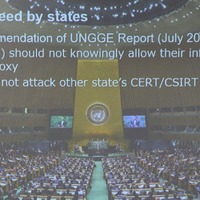

サイバー空間の秩序と安定は、対犯罪という視点では語ることができない。国連でも国家間でのサイバー空間のルール、規範の確立が議論されている。陸海空の 3 軍だけでなくサイバー軍を組織し、有事の攻撃オプションとしてサイバー攻撃を表明または排除していない国が現実に存在しているからだ。

とはいえ、国が関与するからといって無制限にサイバー攻撃を許すわけにはいかない。戦争・紛争でも人道的な視点から禁止される兵器や捕虜の扱いについてルール・条約が存在するように、サイバー空間でもなんらかの歯止めが必要だ。そのルールや規範( Norm )づくりが、国連、各国政府、民間団体で議論されている。

●国とトップ会談でサイバー攻撃が減る?

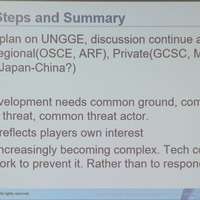

サイバー空間の規範づくりに取り組むのは、国連では UNGGE。民間のイニシアティブとしては TECH ACCORD、Global Commission on the Stability of Cyberspace( GCSC )などがある。このうち、GCSC の研究顧問グループの副議長、ITセキュリティ担当の小宮山功一朗氏が、CODE BLUE 2018 で関連の講演を行った。小宮山氏は JPCERT/CC の職員でもある。

講演は、サイバーセキュリティを国防や外交という視点で見ることの少ない日本人にとって新鮮かつ示唆に富んだ内容だった。

●サイバー戦争は現実の問題

サイバー戦争は、すでに空想ではない。イランの核施設には、遠心分離機へのサイバー攻撃が発生している( Stuxnet )。ウクライナではサイバー攻撃が原因とみられる大規模停電がおきている。他にも偽の電子部品を使った攻撃、海底ケーブルの切断など、国の関与が疑われるインシデントが各地で発生している。

サイバー空間の秩序と安定は、対犯罪という視点では語ることができない。国連でも国家間でのサイバー空間のルール、規範の確立が議論されている。陸海空の 3 軍だけでなくサイバー軍を組織し、有事の攻撃オプションとしてサイバー攻撃を表明または排除していない国が現実に存在しているからだ。

とはいえ、国が関与するからといって無制限にサイバー攻撃を許すわけにはいかない。戦争・紛争でも人道的な視点から禁止される兵器や捕虜の扱いについてルール・条約が存在するように、サイバー空間でもなんらかの歯止めが必要だ。そのルールや規範( Norm )づくりが、国連、各国政府、民間団体で議論されている。

●国とトップ会談でサイバー攻撃が減る?

サイバー空間の規範づくりに取り組むのは、国連では UNGGE。民間のイニシアティブとしては TECH ACCORD、Global Commission on the Stability of Cyberspace( GCSC )などがある。このうち、GCSC の研究顧問グループの副議長、ITセキュリティ担当の小宮山功一朗氏が、CODE BLUE 2018 で関連の講演を行った。小宮山氏は JPCERT/CC の職員でもある。

講演は、サイバーセキュリティを国防や外交という視点で見ることの少ない日本人にとって新鮮かつ示唆に富んだ内容だった。