2026年を見据えると、サイバーセキュリティの状況はますます予測不能になることが明らかです。過去1年間は、生成 AI やエージェント AI の急速な進歩、複雑化するクラウドエコシステム、そして国家レベルと犯罪レベルの戦術が融合したことによって、脅威と防御に対する私たちの考え方を大きく変えました。

私たちは専門分野の異なるエキスパートやリサーチャーに、来年に向けた主要な予測を、それぞれの言葉で共有してもらいました。AI のブラインドスポットやアイデンティティ悪用の拡大リスク、フィッシングの進化、サイバー紛争の地政学まで、彼らの洞察が示す事実はひとつです。それは、「2026年に最も成功するディフェンダーは、すべての脅威の背後にいる“人間”と“ AI ”を最も深く理解した者である」ということです。

すべての予測に共通するテーマは、2026年は可視性、適応力、そして人間の判断力が最も重要になる年だという点です。AI は脅威と防御の両方を増幅しますが、テクノロジーだけでは私たちを救いません。本当の優位性は「人」にあります――人を理解し、人を守り、人がより賢明な判断を下せるようにすること。攻撃者と AI が並行して進化する世界では、これが鍵になります。

AI エージェントは新たな内部脅威になる

Ravi Ithal, Chief Product and Technology Officer, AI Security

2026年までに、自律型コパイロットはデータ漏えいの主な原因として人間を上回る可能性があります。企業は AI アシスタントの導入を急いでいますが、自社環境にすでに存在するデータハイジーン(データ衛生)の問題をそのまま引き継ぐことに気付いていません。権限が過剰に付与されたSharePointフォルダー、分類されていないドキュメント、古いアクセスルールなどが、コパイロットによって本来見るべきでないユーザーに機密データを提示してしまう要因になります。

これらのエージェントは単なるツールではなく、それ自体がひとつのアイデンティティとなり、それぞれが信頼スコアを持ち、エコシステムの中で同等のアクターとして振る舞います。従来のフィッシングは、「プロンプトパス」と呼ばれる手法に置き換わりつつあります。これはエージェントがだまされたり誤導されたりして、データを抽出・露出してしまう経路のことです。セキュリティチームはもはや人間のアクターだけに集中することはできません。AI エージェントを重要なアイデンティティとして扱い、その権限を管理し、行動を監視し、リスクをスコアリングすることが求められます。

エージェント AI はセキュリティを支配し、再定義する

Patrick Joyce, Global Resident CISO

これは、新年の予測として最も簡単であり、同時に最も難しいものかもしれません。AI (特にエージェント AI )が2026年に支配的な存在になると予測するのは簡単です。しかし、その影響は予想どおり、あるいは予測可能なものとは限りません。

組織がカスタマーサポートからセキュリティ自動化まで、あらゆる業務を処理するエージェント型システムを急いで導入する中で、導入には急な学習曲線が伴うことにすぐに気付くでしょう。データ品質、セキュリティ、プライバシーの課題が大規模導入を遅らせ、システム間の相互運用性はさらなる摩擦を生みます。エージェント導入が成功すれば、状況を大きく変え、ある意味ではその状況そのものになり得ます。しかし、それを適切なガバナンスと忍耐心をもって進めた組織だけが成功するでしょう。

AI -as-a-Service時代の検知エンジニアリング

Randy Pargman, Senior Director of Detection Engineering

もし2025年がQRフィッシングの年だったとすれば、2026年は攻撃者がさらに奇妙なQRコードを作らざるを得なくなる年になります。防御側は通常のQRコードの検知が得意なため、攻撃者はすでにQRコードを分割したり、ASCIIブロック文字を使ってQRコードを生成したり、スキャナーを混乱させるためにランダムなカラフルな「ペイントの飛沫」を追加したりしています。彼らが、奇妙なQRコードの“新手法”を生み出し続けることは間違いありません。

しかし、私たちが注視しているより大きな変化は、 AI が生成したWebコンテンツを手軽に提供する正当なWebサービスの悪用です。これらのサービスは本来善意ですが、サイバー犯罪者は無料アカウントを決して無駄にしません。安全な文書へのアクセスや架空の料金請求書、偽の裁判所通知など、わずかな説明文を入力するだけで、 AI は信憑性が高く、非常に公式らしい外観のコンテンツを生成し、その中のボタンがフィッシングやマルウェアに誘導する仕組みを作り上げます。

こうした AI 生成の誘導を防ぐためには、より賢いサンドボックスと、人間のような相互作用ができる仕組みが必要になり、正当な AI ホスティングサイトの裏側に隠された脅威を見抜く必要があります。2026年は、防御側が AI ツールの助けを得ながら、攻撃者とその AI がどちらがより適応力に優れるかを競う年になるでしょう。

AI のブラインドスポットは次のCISOの悪夢になる

Molly McLain Sterling, Senior Director, Global Cybersecurity Strategists

今後、CISOにとって最大のブラインドスポットのひとつは、 AI がどこでどのように利用されているかの可視性が欠如していることです。特に、サードパーティ、ベンダー、パートナーにおける AI 利用は深刻な課題になります。AI がよりエージェント化していく中、組織が気付かないうちに AI システムと相互作用している可能性もあります。

内部ポリシーが厳格であっても、企業は自社の拡張エコシステムにおける AI の実態について十分に把握できていないのが現状です。この透明性の欠如は、特にデータアクセスとコントロールに関する深刻なリスクを引き起こします。誰がどのデータにアクセスし、そのデータがどのように使われているのかを可視化することは、これまで以上に重要になります。

AI は“ツール”であり“標的”にもなる

Selena Larson, Staff Threat Researcher

2026年には、攻撃チェーンのほぼすべての段階に AI が組み込まれると予想されます。脅威アクターは大規模言語モデルを使って多言語のフィッシング誘導文を作成し、スクリプトやインジェクションを構築し、 AI 搭載のWebビルダーを使って数秒でリアルな偽サイトを生成します。しかし、より重要なのは攻撃者が AI をどう使うかではなく、防御側が AI をどう「誤用するか」です。

組織が重要なセキュリティやエンジニアリング機能を AI 駆動の自動化に置き換えることを急ぐと、企業は保護しきれない速度で新たな脆弱性を生み出します。AI によって攻撃者が賢くなるからではなく、 AI によって組織が過信し、油断することで侵害が増加するのです。そして企業がエージェント AI ツールをワークフローに統合するにつれ、これらのシステムは保持する価値の高いデータとアクセス権ゆえに主要な標的となるでしょう。

クラウドセキュリティは“FIDOダウングレード”の瞬間を迎える

Yaniv Miron, Senior Manager, Cloud Threat Research

攻撃者はクラウドセキュリティの基盤そのもの——認証——を狙うと予想されます。私たちはこれを「FIDOダウングレードの年」と呼んでおり、攻撃者が安全な認証方式をより脆弱な方式へと戻すことに注力する年になります。

AI はここでも大きな役割を果たします。攻撃者は AI を活用し、持続性の確保、ラテラルムーブメント、データアクセス、OAuthアプリケーション操作などを自動化します。また、AWSやGCPといった正当なサービスを利用したIPローテーションの悪用も増加すると見ています。

同時に、フィッシングは恐ろしいほど個別化されます。AI 駆動のツールにより、脅威アクターはターゲットのデータに基づき、リアルタイムで誘導をカスタマイズできるようになります。アンダーグラウンド市場には、 AI によって強化されたプロフェッショナル級のフィッシングキットがあふれるでしょう。さらに衛星インターネットの普及により、新たな地域や新たな脅威者が参入することになります。

諜報(エスピオナージ)攻撃者は“姿を消し”、個人に踏み込む

Alexis Dorais-Joncas, Head of Espionage Research

2026年には、諜報活動(エスピオナージ)による攻撃キャンペーンが、さらにステルス化し、より個人的になり、検出が難しくなると予想されます。一部の国家支援系アクターは、すでに従来のフィッシングメールから離れ、SignalやWhatsAppといった暗号化メッセージアプリへ移行しており、そこでカジュアルで信頼できる会話を通じて関係を築いたうえで攻撃を仕掛けています。

また、南アジアおよびインドの脅威者が、西側のテクノロジー、防衛、政策関連の組織を標的にする動きも強まっています。これらの攻撃キャンペーンはますます巧妙化し、重要な地政学イベントや貿易交渉のタイミングに合わせて仕掛けられることが増えています。

同時に、攻撃者はデバイスコードを利用したフィッシングキャンペーンによって非伝統的な認証情報を盗み、正当なリモート管理ツールやクラウドプラットフォームを悪用して、通常のネットワークトラフィックに完全に溶け込んでいます。2026年に最も効果的なスパイ活動は、大きく派手なものではありません。日常的に使われているツールやプラットフォームの背後に紛れ込み、まさに“見えているのに見えない”形で行われるのです。

サイバー攻撃は「地政学の延長としての戦争」へと移行する

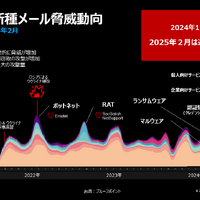

日本プルーフポイント チーフエバンジェリスト 増田 幸美

日本企業はこれまでとは質の異なるサイバーリスクに直面しています。最大の特徴は、日本に着弾するサイバー攻撃が単なる「犯罪」から「地政学の延長としての戦争」へと完全に移行しつつあることです。日本企業を襲うランサムウェア攻撃は、政治的・イデオロギー的動機を強めており、日本政府がおこなう制裁への報復や同盟関係への揺さぶりとして実行される可能性が高まっています。

さらに、生成 AI の普及により、日本語という「言語の壁」で守られていた構造が完全に崩れた点も見逃せません。攻撃者は日本語でのフィッシング誘導文や偽サイトを、母語話者並みのクオリティで大量自動生成できるようになり、地理的・言語的距離が日本を守る時代は終わりました。こうした言語の壁の崩壊に加え、 AI エージェントの早期導入リスクが重なることで、日本に対する脅威は多層化・加速化しています。

一方で、日本企業には巨大なモノリス型システム、フラットに広がる単一ネットワーク、パッチ適用を後回しにする「業務優先」の文化といった「構造的弱点」が残されており、攻撃者にとって最も突破しやすい国の一つとなっています。これらの内部構造の脆弱性と、外部環境の変化が同時に重なることで、日本企業の攻撃リスクはかつてない水準に高まっています。

2026年の最大の分岐点は、経営層の関与です。経営陣の関与が強い企業ほどセキュリティ成熟度が高まる一方、セキュリティを後回しにする企業は重大インシデントのリスクが急速に高まります。日本企業が問われているのは、地政学を理解し、業務効率性や業務継続性と同じレベルで、セキュリティを組織文化として根付かせる「経営の意思」です。