Googleが中高生ネット利用調査、「ネット詐欺にあいそうになった」生徒16%

生徒のインターネットやアプリの利用時間は、中学・高校とも学年が上がるごとに長くなる傾向にあることが、Googleが2021年2月9日に公開した「中高生のインターネット利用白書2021」より明らかになった。

調査・レポート・白書・ガイドライン

調査・ホワイトペーパー

「中高生のインターネット利用白書」は、生徒および教員がインターネットを通して感じているメリットとリスクを調査することで、生徒のインターネット利用実態に関わる正しい理解を促すことが目的。「中高生のインターネット利用白書2021」では、中学生5,835人、高校生9,722人の計1万5,557人と、中学・高校の教員119人を対象に調査を実施した。

学校がある日における生徒のインターネットやアプリの利用時間は、中学・高校とも学年が上がるごとに長くなる傾向にある。中学1年生から2年生になる際の利用時間はあまり変わらなかったが、中学3年生になる段階でインターネットとアプリを長く利用する層が微増。もっとも大きな変化があったのは、中学生から高校生に進級するタイミングであった。

インターネット利用のメリットについて、生徒が「自分で経験したこと」と先生が「生徒が実感していると思うこと」を調査したところ、「以前よりも世の中のニュースに関心を持つようになった」は生徒72%、先生41%。「自分の将来についてより具体的に考えられるようになった」は生徒66%、先生39%と、生徒と先生の間で大きな差がみられた。

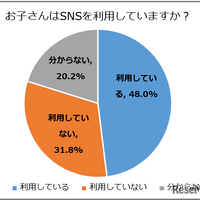

インターネットのトラブルについて、「SNSで知らない人から不快なメッセージがきた」は生徒29%、先生8%。「ネット詐欺にあいそうになった」は生徒16%、先生3%。いずれも先生の想定と生徒の実感の間に3~5倍の違いがあった。

インターネットで何かしらのトラブルを経験したことがある生徒は、高校生女子、高校生男子、中学生女子、中学生男子の順に多い。トラブルの内容で多かったのは、「スマートフォンなどを使う時間が長くなり日常生活に支障が出た」であった。性別ごとにみると、中学・高校ともに女子生徒は「SNSで知らない人から不快なメッセージ」を受け取るトラブルを経験する割合が、男子生徒よりも1.5倍高い。調査した項目のうち6項目中4項目において中学・高校ともに女子のほうがトラブルを経験しやすいことがわかった。

「中高生のインターネット利用白書2021」はこのほか、生徒のフィルタリング利用状況とその影響、生徒が学校の勉強で使いたいインターネットサービスなどについても調査結果をまとめている。

中高生のネット・アプリの利用時間は学年が上がるにつれ増加

《外岡紘代@リセマム》

関連記事

この記事の写真

/