SNS上で誹謗中傷を受けた経験が「ある」12.0%(日本財団)

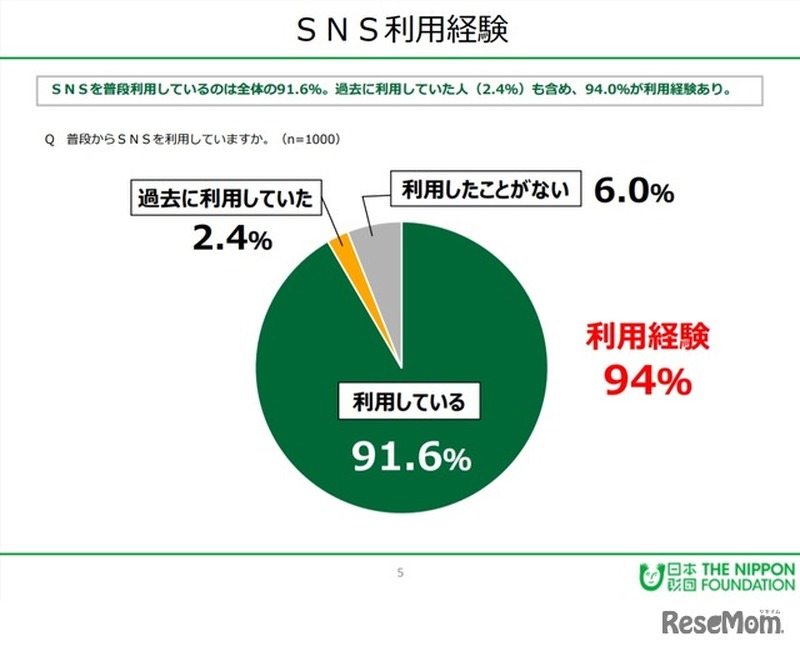

日本財団は2020年7月30日、第28回「18歳意識調査」結果を公表した。SNSを利用した経験があるのは94.0%で、半数以上が1日2時間以上使用していることが明らかになった。SNSの法整備について75.5%が「必要」と回答している。

調査・レポート・白書・ガイドライン

調査・ホワイトペーパー

日本財団が実施している「18歳意識調査」は、全国の17歳~19歳男女を対象に実施したもの。回答数は1,000人。調査期間は2020年6月12日~14日。「SNS」をテーマに行われた。

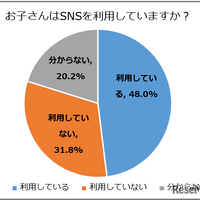

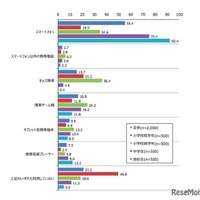

SNSを普段利用しているのは全体の91.6%。「過去に利用していた」2.4%とあわせて94.0%がSNSの利用経験があった。使用経験があるSNSは、「LINE」97.8%が最多。「Twitter」81.8%、「YouTube」74.8%、「Instagram」69.4%が続いた。使用用途は、「情報収集」80.4%、「友人とのやり取り」75.5%、「学校や仕事などの連絡」69.0%が多かった。

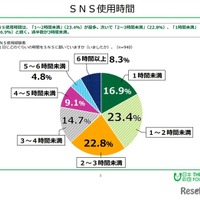

1日のSNS使用時間は、「1~2時間未満」23.4%がもっとも多く、ついで「2~3時間未満」22.8%、「1時間未満」16.9%、「3~4時間」14.7%など。「6時間以上」という回答も8.3%あり、半数以上が「2時間以上」利用していることがわかった。「SNSは生活に必要不可欠」と回答した人は75.2%。44.1%が「SNSに依存していると思う」と回答している。アカウントに本名や顔写真を載せている人は4割弱だった。

SNSを通して誹謗中傷を受けた経験が「ある」人は12.0%。このうち、約3割が「誹謗中傷される心当たりがない」と回答。また、SNS上で「賛否両論の意見を言ってしまった」「少し言い過ぎた」「相手をブロックした」など、本人の発信内容が発端で誹謗中傷が始まったケースや、学校でのいじめや人間関係、嫉妬や相手の勘違い、友達とのけんかなども原因にあがっていた。

SNS上で根拠の希薄な批判や悪口を発信したことが「ある」人は5.2%。理由には、「腹立たしい」「気に食わなかった」という相手への嫌悪感や、「共感してもらうため」「反応が欲しい」など注目を浴びたい気持ち、「深く考えていなかった」「とっさに思ったから」といった感情に任せて深く考えずに発信してしまったことなどがあがった。

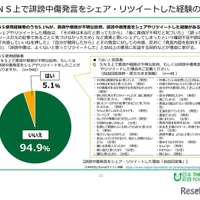

誹謗中傷発言をシェアやリツイートした経験が「ある」人は5.1%。「その時は本当だと思っていた」「後に真偽が不明だと気付いた」「誤ったソースが元の記事であることに気付けなかった」など真実だと思いシェアしてしまったという確認不足や誤認、「共感して『いいね』を押した」「自分が賛同した」といったその発言に対する共感などが理由にあがる一方で、「発言内容を批判するため」「誹謗中傷は良くないと思ってリツイートした」など、SNS上の意見に反論するためという理由も見られた。

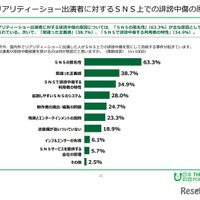

テレビ出演者に対するSNS上での誹謗中傷の原因として考えられるのは、「SNSの匿名性」63.3%がもっとも多かった。ほかに、「間違った正義感」38.7%、「SNSで誹謗中傷する利用者の特性」34.9%、「拡散しやすいSNSのシステム」28.0%などがあがっている。

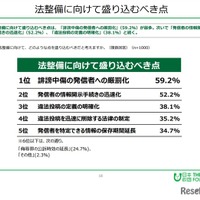

SNSの法整備については、「必要である」と75.5%が回答。必要だと考える理由には、「風評被害や誹謗中傷を受けた人を守るため」64.1%、「誹謗中傷にあたる表現が多いから」61.7%、「違法投稿を規制する必要がある」40.4%などがあがった。法整備に向けて盛り込むべき点は、「誹謗中傷の発信者への厳罰化」59.2%、「発信者の情報開示手続きの迅速化」52.2%が多かった。

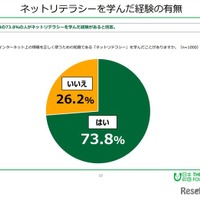

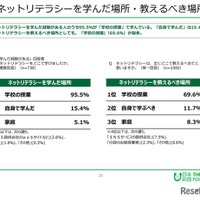

インターネット上の情報を正しく使うための知識「ネットリテラシー」を「学んだことがある」人は73.8%。学んだ場所は、「学校の授業」95.5%が最多であった。

SNS利用経験は94.0%、日本財団「18歳意識調査」

《外岡紘代@リセマム》

関連記事

この記事の写真

/